Potongan percakapan kemarin malam dengan sesama perempuan.

"Si istri kedua itu juga sudah tiga kali menikah. Tiga-tiganya berakhir setelah (mantan) suaminya menceraikannya. Sepertinya dia sebenarnya bermasalah juga kan?"

Saya tercekat mendengarnya. Maklum, karena masih berstatus bawahan (Ah! Kultur saya!), saya tidak langsung membalas dengan pedas. Setelah bengong sejenak, saya tersenyum dan menjawab hati-hati, "Saya tidak bisa bilang begitu juga, Bu."

Diceraikan tiga kali serupa dengan diputuskan tiga kali. Bedanya yang pertama pakai surat, karena waktu sepakat berjalan bersama juga pakai surat. Pernah merasakan diputuskan kan? Hehehe... memang enak selalu dianggap yang salah? Lah wong selesainya satu kisah percintaan pada umumnya membuat pihak-pihak di dalamnya sama-sama merasa sengsara kok *dangdut mode on*, walaupun dalam kadar berbeda.

Semakin dipikir, semakin terasa merepotkannya perkawinan buat perempuan. Maksudnya, terutama kalau harus berakhir, hehehe... Diputuskan pacar seringnya membuat kita memperoleh simpati. Tapi kalau diceraikan justru kerap dituding.

Huh, mending pacaran seumur hidup!

Memang Enakan Pacaran!

Posted by

caranita

at

Wednesday, December 20, 2006

18

comments

![]()

![]()

Matahari dan Bulan

Salahkan aku, karena bayangmu kian samar semakin memudar.

Sosokmu merepih dalam kabut.

Kamu terlalu tenang.

Kamu tetap riak, padahal kamu tahu aku terkadang butuh ombak.

Menggulung dan merenggut, memaksa dan menekan.

Jadikan aku milikmu, jangan hanya sekala. Kukira kamu memahamiku: aku ingin didambakan.

Lingkaran milik kita tidak lagi terlalu nyaman untuk didiami: sang kijang kencana telah menunggu untuk kugapai.

Ketika matahari muncul, bulan lenyap.

Buat kamu. Yah, kamu tahu siapa kamu kan? ;)

Posted by

caranita

at

Saturday, December 16, 2006

2

comments

![]()

![]()

Tentang Menjadi Tante

Hus! Bukan tante-tante yang "itu", tapi tante betulan ini (kalaupun iya, tak mungkin saya mengaku di sini toh?).

Barusan saya membuka surat-e (pembahasaindonesiaan e-mail, hehehe...) seorang keponakan yang lama tak saya dengar kabarnya. Dulu waktu masih di Indonesia saya juga tak terlalu akrab dengannya, meskipun rumah neneknya sempat menjadi salah satu tempat liburan tetap saya semasa SD dulu. Datangnya surat itu jadi kejutan manis tersendiri, walaupun saya masih harus berjuang membaca kalimat yang ditulis dengan huruf besar kecil khas ABG.

Ayah saya datang dari keluarga yang cukup besar, sembilan bersaudara, laki-laki semua. Untuk ukuran generasi lama sih lumrah saja. Tidak mengherankan pula bahwa akhirnya saya memilki puluhan sepupu dan keponakan. Bahkan, karena ayah saya anak nomor tujuh, saya sudah menjadi "nenek"! Tepat, dari seorang sepupu saya, alias putri paman pertama saya (wah, kayak film silat ya... "paman pertama", "paman kedua", heheheh...). Kondisi demikian juga yang membuat saya memiliki banyak keponakan yang usianya hanya berselang beberapa tahun dari saya, termasuk keponakan yang menjadi mitra domestik saya sekarang ini.

Menjadi tante buat saya keajaiban tersendiri, menandai waktu yang telah lewat. Rasanya baru kemarin saya tinggal di rumah mereka, masih seorang murid sekolah kinyis-kinyis, dan mereka juga masih anak-anak TK yang lari kesana kemari dan cerewet bertanya ini-itu... tahu-tahu mereka sudah sibuk dengan pacarnya masing-masing. Ada malah yang sudah menggendong anak. Wow. Tampil lebih dewasa dari tante-tantenya. Sebagian malah kelihatannya menganggap generasi saya sudah tua sekali dan ketinggalan jaman dan "gak asik" (walaupun karena pekerjaan, saya agak-agak dipandang keren, hahahahha... ). Ada yang aktivis mahasiswa, ikut demonstrasi, dan tinggal beberapa hari di gedung DPR menjelang perubahan rejim beberapa tahun lalu. Keponakan yang tinggal dengan saya sekarang juga sudah menjelma menjadi mitra sejajar, terutama urusan percurhatan. Sangat andalable untuk pemberian nasihat seputar percintaan, walaupun kebanyakan teoretik. Saya sih menang bagian pengalaman, hahahah..

Nah, sekarang balik lagi ke keponakan yang saya ceritakan di paragraf pertama tadi. Saya selalu mengingat keponakan ini sebagai seorang gadis (menjelang) remaja yang cantik, pintar, dan dalam beberapa hal tampak lebih dewasa dari umurnya. Dia masuk SD umur empat tahun, sempat lompat tingkatan dan kadang membuat onar kalau sudah bosan di kelas. Kalau tidak salah akhirnya oleh sang ibu dikembalikan ke tingkat semula, meskipun tetap saja dia masih murid termuda. Waktu nakal-nakalnya, dia menyebalkan kami semua. Tapi pada titik tertentu mendadak dia jadi manis, sampai sekarang. Untunglah, hehehehe... Saya mengagumi ibunya, sepupu saya, yang bagi saya sangat berperan besar dalam membentuk keponakan saya ini menjadi seperti sekarang. Sepupu saya telah merasakan pengalaman menjadi anak orang berada, sampai ayahnya bangkrut, dan mereka harus hidup prihatin. Kemudian sepupu saya menikah, dan suaminya ternyata brengsek. Perkawinannya dipertahankan karena.. apa ya? Karena agama dan adat kami yang tidak mempercayai perceraian, walaupun terjadi juga pada beberapa anggota keluarga. Paman saya -- yang memperoleh hiburan utama dari cucu tunggalnya, alias keponakan saya itu -- meninggal beberapa tahun kemudian, dalam kondisi batin yang masih sangat kelabu. Meskipun perilakunya setelah itu mendingan, suami sepupu saya tetap brengsek.

Duh, maaf ya kalau akhirnya malah menjelek-jelekkan orang. Habis dia memang brengsek sih, hehehee... Lagipula saya kan tidak menyebut nama, jadi harusnya tidak bisa dituduh melakukan pembunuhan karakter dong! Oya, sebagai tante yang keren dan mengikuti perkembangan jaman (termasuk secara rutin memperbaharui halaman friendster), setelah membalas surat-e sang keponakan, saya menelusuri google: siapa tahu ada informasi tentang keponakan saya itu. Yah, dia ada. Masuk dalam pengumuman sebuah instansi tentang penerimaan calon siswa untuk pendidikan setingkat diploma-1 yang diselenggarakan instansi itu. Kalau saya tidak salah hitung, usia keponakan saya sekarang 16 tahun. Huhuhu.. jangan sampai instansi tersebut nantinya dituntut karena mempekerjakan anak di bawah umur!

PS.

Saya baru menerima surat-e balasan dari keponakan saya. Ternyata dia sekarang kuliah di UI, Fakultas Ilmu Komputer. Ah, memang keponakan pintar tidak jauh-jauh dari tante yang pintar juga! *tante narsis mode on*. Bagus, bagus. Nanti tolong buatkan templet blog yang cantik buat Tante ya Sayang :D. Aih, aih.. di sana tidak ada cowok ganteng? Masak sih? Di sini banyak, tapi yang mau sama Tante jarang :p.

Posted by

caranita

at

Sunday, December 10, 2006

12

comments

![]()

![]()

Fall from Grace

Aa Gym: from hero to zero.

Memang tidak ada Nabi lagi zaman sekarang.

Too bad. Asking too much from your sigaraning nyawa (is she still?).

And a Judas kiss in public?

Puh!

Posted by

caranita

at

Tuesday, December 05, 2006

10

comments

![]()

![]()

Terima kasih...

... kamu sudah membuat menunggu menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Mendebarkan. Mendorong senyuman.

Psst... saya suka lesung pipitmu!

Posted by

caranita

at

Friday, December 01, 2006

8

comments

![]()

![]()

Safe and Sound! ;)

So, Ms Silverlines has written down a very thoughtful post about us having to be responsible by carrying condoms everywhere, in case we happen to meet and greet a muy caliente stranger, and we just can't resist our hormonal urge.

I wholeheartedly agree with it. I even give more nods to her suggestion that condoms are really multifunctional, not only to curb the spread of HIV/AIDS , but for other purposes as well, such as a PORTABLE WATER BUCKET. Like she said, there is always possibility that one day you are stranded in a deserted island and you need something to contain the water.

Well.

To be honest, Dear, unless you are indeed in a no-man island and somehow decide to have a picnic there, and there's no bottle or thermos to bring the water, and of course no coconut shells on the sand, the latex thingy will be very useful.

Don't get me wrong, I still think it's a brilliant idea. In fact, I'd like underline that condoms have more to offer than it's originally designed for, most of them are as substitutes to, inter alia:

1. Balloons (of course!). How many times we as kids had blown the 25 condoms? Oh okay, I admit I did. In this case, you can also fill the condom with water and we can play water balloon with it!

2. Ziplocks. To fellow Indonesians who may not be so familiar with this term, it's actually a brand for plastic bags with zips used to put your belongings, food, etc. So if you go to a party or buffet dinner, and you want to bring home some delicious satays or cakes, and the host is out of plastic bags, you only need to pull out your condom! Just make sure that you do it indiscreetly and the condom is NEW.

3. Rubberbands. It's totally hot, and your hair adds the heat to the backside of your neck. Take out the condom, pelintir (I don't know the English word for it, LOL) to make it thin and long, tie it around your hair. Simple!

4. Cellphone cover. I had seen it actually before I came here, hehehehe...

And many, many more. It's not recommended, though, as a replacement for plastic nipples. You don't want your babies to grow up too fast, do you?

But anyway, I don't intend to make a serious issue a joke. The number of people with HIV/AIDS is sharply increasing. We have to accept the fact that sermons alone don't prevent people from having unsafe sex. So rather than dwelling with merely moral issues, we should take practical precautions, including installing condom vending machines if necessary (truthfully, I'm a bit doubtful that Indonesian people will be willing to line up to the machine, in public). On top of that, of course, education, education, education.

Update:

Now I remember, pelintir should be twist!

Posted by

caranita

at

Thursday, November 23, 2006

9

comments

![]()

![]()

Every Little Thing

It is because the world is so full of suffering,

that your happiness is a gift.

It is because the world is so full of poverty,

that your wealth is a gift.

It is because the world is so unfriendly,

that your smile is a gift.

It is because the world is so full of war,

that your peace is a gift.

It is because the world is in such despair,

that your hope and optimism is a gift.

It is because the world is so afraid,

that your love is a gift *)

Joy could be found in every little thing. Small talks over a cup of coffee or two with good friends. The taxi driver greeting you "Selamat pagi" (yes, in Bahasa!) and helping you cross the street when it seems like you'll be stuck there forever. A first grader whispering to his mom, "Mom, she smells great" in the elevator you are sharing with them. Your friend's puppy jumping onto your lap.

Life is indeed beautiful, when every little thing is treasured :).

*) Quoted from this gifted artist's site.

Posted by

caranita

at

Friday, November 17, 2006

5

comments

![]()

![]()

Garing Dot Com

Waktu menanggapi postingan seorang adik-by-adat yang mengeluh karena sedang kosong ilham menulis (dan merasa suka menyalahkan faktor luar, terutama pekerjaan), saya bilang: tidak usah terlalu kuatir, hal itu memang kerap terjadi. Toh nanti ilham datang sendiri.

Seperti biasa, saya sok tahu dan sok keren. Soalnya saya juga suka sebal kalau sekian lama tidak membuat tulisan baru, meskipun saya tidak merasa perlu mempertanyakan faktor penyebabnya. Sering di kepala muncul beberapa hal yang rasanya ingin dituangkan dalam rangkaian kalimat, tapi begitu sejumlah kata diketikkan, saya langsung mati gaya. Alhasil draft berjubel tanpa ditindaklanjuti. Persis seperti dulu, waktu saya baru memperoleh hadiah ulang tahun sebuah mesin tik: sejumlah "cerpen" lahir, tanpa ada satupun yang pungkas. Biasa, teraspirasi pada Anita Cemerlang.

Di samping kosong inspirasi, hal lain yang suka membuat saya gemas adalah kalau sudah merasa diri garing. Tidak bisa menyusun kalimat yang membuat saya terkagum-kagum sendiri *narsisisme akut cenderung megalomaniak*, tidak bisa menanggapi kawan bicara saya secara tempelak, tidak bisa mengusulkan hal-hal baru yang tidak terpikirkan orang lain sebelumnya. Kalau sudah begitu kadang-kadang jadi pengen jambak-jambak rambut (lebai, lebai).

Kalau saya pikir-pikir lagi (hal yang langka, karena saya jarang berpikir, hehehehe...), sepertinya kebetean dan kemerasagaringan ini erat kaitannya dengan standar proyeksi kepribadian yang saya susun tanpa metode ilmiah blas. Tentunya proyeksi kepribadian saya dong. Maksud saya kurang lebih: kumpulan indikator yang saya pakai untuk menilai diri sendiri, setidaknya untuk beberapa aspek. Padahal belum tentu relevan dan nyambung dengan yang dipakai orang lain untuk mengukur seberapa mengesankannya saya.

Naaahhh... yang begini ini bikin saya jadi bertanya-tanya. Standar itu saya buat berdasarkan pemahaman saya mengenai diri saya sendiri, atau berdasarkan keinginan memproyeksikan citra tertentu mengenai saya ke orang lain?

Posted by

caranita

at

Saturday, November 11, 2006

8

comments

![]()

![]()

Democrats Take Over the House!

The Democrats finally took over the House in this midterm election.

Something that many have been calculating, but nobody really had the gut to predict the result.

The Iraq war has turned out to be the major winning issue.

People can't just bear more casualties. False hopes. Broken promises.

Patriotism and faith that eventually peace will prevail are no longer enough to build confidence on si vis pacem, para bellum.

Ah, and women made their remarks:

Hillary Clinton got more then seventy percent votes.

And Nancy Pelosi became the first female Speaker of the House.

Guys, now please just stop all these demonstrations. Bush Jr. has just been hit hard and needs to take a rest. Give him some mercy.

Posted by

caranita

at

Wednesday, November 08, 2006

3

comments

![]()

![]()

Yang Tidak Bermutu Dinihari

Sudah beberapa saat sebenarnya saya pengen nulis tentang ini. Gara-gara baca curahan hati seorang teman maya (tepatnya: sesama penulis maya). Tentang luka. Tentang ketidakjujuran. Hm, bisa jadi kejujuran yang disampaikan dengan cara tidak langsung, walau sama-sama menyakitkan. Tentang ketidaktahuan yang menikam. Atau barangkali ketidakmauan mendengar kata hati? Berusaha menipu diri sendiri? Berupaya meyakinkan diri bahwa semuanya bisa diatasi?

Padahal semuanya sudah di depan mata, selama ini. Coba kita merekam omongan kita sendiri waktu ngobrol dengan sohib/saudara/teman chatting/dll. dan mendengar kembali. Kita pasti mengakui bahwa kita yang terlalu bodoh, buta, naif, atau tidak mau tahu. Kebenaran memang sering pahit. Dan mahal, Sayang. Apalagi kalau pakai tiket penerbangan internasional.

Ketika saya membaca tulisan seseorang yang mengaku pernah jadi pihak yang, ehm, mengkhianati (emang rasanya istilah ini dangdut banget, tapi apa dong padanan katanya yang rada keren dikit?) saya sempat berharap akan memperoleh penjelasan kenapa.. er.. pengkhianatan bisa terjadi. Ternyata saya kecele, soalnya yang bersangkutan cuma menulis bahwa dia tahu itu salah, dan dia berusaha tidak melakukannya lagi. Well, mungkin memang ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan ya.

Namun juga bukan berarti jadi justifikasi untuk tidak berkata terus terang seandainya rasa itu memang sudah hilang kan? Karena tidak ada yang salah kok pada ketiadaan rasa. Lebih baik kau menghadapi air matanya, sesenggukannya, pertanyaan-pertanyaannya, kepalan tangannya (eh, kalau ini emang rada menakutkan deng!) daripada dia mengetahuinya dari orang lain (walau mungkin kau akan memilih yang terakhir). Kalau kau tidak berterus terang karena ragu akan perasaanmu sendiri? Haduh, you can't have your cake and eat it too! Jangan minta terlalu banyak ah :). Dengan seorang mantan, saya pernah menyepakati waktu break dua minggu, memberikan kesempatan padanya untuk berpikir. Ketika akhirnya toh dia bilang bahwa dia tidak bisa terus lagi, saya memang sedih, tapi saya sangat menghargai keterusterangannya. Pertemanan tetap jalan, bahkan saya sempat-sempatnya memperkenalkannya dengan teman saya yang lain. Nah, kalo gini enak kan? :)

Halah, lagi-lagi soal ini. Maaf ya kalau terkesan menyudutkan satu jender. Eh, saya pernah juga loh jadi yang harus memutuskan. Maksudnya, bukan memutuskan karena dipaksa keadaan (misalnya: sudah sering dicuekin sehingga gak ada jalan lain selain putus), tapi karena memang ilfil. Berat memang, apalagi kalau yang harus diputuskan pada dasarnya baik dan sebelumnya tidak ada masalah berarti. Tapi akan lebih jahat lagi kalau saya melanjutkan hubungan dengannya secara de jure sembari mencari-cari kesempatan lari, menyakiti hatinya bolak balik supaya dia benci saya -- walah, saya bakal kehilangan teman dong! Dan saya paling gak suka kehilangan teman.

Moral tulisan ini? Gak ada. Cuma calakadut gak bermutu dinihari, sementara saya masih harus lembur mengerjakan tugas kantor. Lagian siapa bilang saya bermoral? Saya kan cuma seorang masochist in denial, hihihi...

Posted by

caranita

at

Wednesday, November 08, 2006

8

comments

![]()

![]()

Borat: The Next Peace Ambassador

A few reasons why Borat could be nominated the next Peace Ambassador:

One, he's so plain funny. With that naivity and unmoved expression.

Second, he's a reporter from Kazakhstan who practically insults Kazakhstan, and yet the spokesperson of the Kazakhstan Embassy in DC still hopes that his movie will bring people closer to Kazakhstan (frankly speaking, I become wondering whether Kazakhstanis are all like that).

Third, he's an anti-Semitic Jewish (the actor who plays him, that's it). The Arabs will love him, and so do other anti-Israel crowds. And yet no words from the Israeli government (or Jewish community) are against him.

Four, he makes Americans a joke with this movie, actually makes money out of it, and it is loved by the Americans! And the rest of the world, undoubtedly (with a few exceptions of movie critics, of course).

I'm thinking of the first steps to campaign for his candidature.

PS: Pic is taken from here.

Posted by

caranita

at

Monday, November 06, 2006

2

comments

![]()

![]()

Denzeeeeeeeelllll...!!!!!

I watched Oprah interviewing Denzel Washington yesterday.

I've always loved the man, and after Oprah my affection for him is even stronger.

I observed his thin eyebrows (I suspect they've been plucked! And I, frankly, couldn't stand men who look after themselves too much!), his big nose, and his beautiful eyes -- nothing really special. Physically he may have been that guy behind the cash register counter in CVS. I guess it's his charisma -- or whatever they will call that thing.

I guess it's my unconditional love for him, though obviously it's not mutual, wakakkakakkak...

Oh well, it would've been more perfect if both Denzel and Mr. Colin Powell were interviewed together! *dreamy eyes, floating hope*

Posted by

caranita

at

Wednesday, November 01, 2006

9

comments

![]()

![]()

Making the Right Decision

Having decided to browse for some samples of the so-called Indonesian indie music, I found myself listening to Jason Tedjasukmana's podcast interview with singer Tompi. (Yes, I know that Tompi is NOT considered an indie artist and neither is this post about indies. It's about me being astonished by a young, promising talent in Indonesia. )

He unpretentiously explained to Jason that he never intended to have a career out of music. It's merely his way to make money to realize his dream in becoming a cosmetic surgeon. All in a well-spoken manner, almost flawless English, and without a single hint of vanity -- which would be understandable. A medical student in a society that still places doctors in the elite group (regardless the fact that many of them still struggle to earn some money in smaller puskesmas and clinics!), a gifted singer who has sold thousands of records and definitely become the object of affection of Indonesia's jazz-lover crowd, he surely has plenty of options, and I admire him for knowing he wants for his future.

On the contrary, Once left his work in a more formal environment (a law firm? Correct me, please), to pursue his dream in the music industry. Stepping into the shoes of former Dewa frontman Ari Lasso another whiz kid in the industry, and with the prospect of working together with the Talented-yet-an-Ultimate Snob Dani Ahmad, many would have seen the decision highly risky. As we have witnessed, it worked out well for both parties, Once and Dewa.

A few years ago, I was a bit shocked when a good friend of mine quit from a big corporate in shipping industry, despite his new promotion, and went to his hometown to work as a supervisor and manager of a then undeveloped conservation park. I knew that he was (still is) an avid reader of National Geography magazine and he had long dreamed of working as an environmentalist. I just didn't think that he would take such a dramatic step, though I also know that materials never really attracted him. I never asked him how his parents reacted to it, but I assume he had discussed it with them earlier. Each time we communicate (which is, like, every 6 months!) he sounds happier.

They are lucky people. Some don't have the luxury of making their dream real. Or simply having opportunities.

Or are the rest too blind to see the open doors?

Posted by

caranita

at

Monday, October 30, 2006

5

comments

![]()

![]()

Kolom Aju Bijak: Duri Dalam Daging

Aju Bijak yang moga-moga memang bijak,

Saya (30 sekian tahun), tergabung dalam sebuah forum dunia maya yang para anggotanya adalah penggemar makanan khas kota tertentu. Berawal dari pembicaraan bilateral antar beberapa perantauan di ibukota mengenai tempat-tempat yang menyediakan makanan tersebut (hampir) seenak di kota asal, kami kemudian sepakat untuk membentuk forum ini. Selain sebagai wadah tukar informasi mengenai restoran/warung/depot yang patut dicoba, juga sebagai ajang mempererat tali silaturahmi. Forum ini cepat berkembang, dan dalam beberapa bulan saja jumlah anggotanya meningkat pesat. Meskipun banyak yang kemudian menjadi anggota pasif, atau hanya sekali-sekali memberikan saran atau menulis berita, tapi jelas kawan kami bertambah.

Barangkali memang sifat dasar penduduk asal kota kami yang cepat akrab, meskipun usianya relatif baru, tapi percakapan dalam forum sudah sangat informal. Bahkan anggota yang tidak berasal dari kota kami pun langsung melebur di dalamnya. Meskipun belum pernah bertemu muka rasanya kami sudah sangat kenal satu sama lain, sehingga ketika kopi darat digelar pertama kali, kami seolah-olah sedang mengadakan reuni saja. Bagi saya sendiri, mereka sudah seperti keluarga, dan hal ini sedikit mengobati kerinduan saya pada kota asal saya.

Yang jadi persoalan adalah salah seorang anggota yang, menurut saya, berpotensi merusak kesolidan forum ini dengan perilakunya yang sering mau menang sendiri. Kalau ada yang melontarkan pernyataan yang membuatnya tersinggung, dia langsung ngambek dan menuliskan kata-kata tidak enak, mengancam mau undur dari forum, dan sebagainya. Padahal dia sendiri kerap mengeluarkan tulisan yang bagi saya seperti personal attack terhadap anggota lain. Walaupun mungkin baginya hal tersebut hanya candaan, saya tidak menganggapnya lucu.

Anehnya, perilaku demikian seolah-oleh diakomodasi saja oleh anggota forum yang lain. Saya pernah bermaksud untuk menegurnya secara pribadi, tapi dicegah oleh beberapa teman. Alasannya, acuhkan saja dia, toh yang bersangkutan tidak punya hubungan pekerjaan dengan yang lain yang dapat merugikan. (Kebetulan dia tidak pernah muncul dalam berbagai pertemuan anggota). Tapi begitu dia offline, langsung yang lain membicarakannya (tentu dengan nada negatif) .

Menurut Aju, bagaimana seharusnya saya menyikapi hal ini? Saya pikir, daripada kita semua ngerasani dia, lebih baik kita langsung bicara dengannya. Mungkin dengan demikian dia bisa memperbaiki tingkah lakunya yang sering menimbulkan rasa tidak nyaman pada saya dan teman-teman lain.

(X di Y)

Ananda X yang baik,

Dalam pandangan Aju, pertemanan di dunia maya mensyaratkan hal-hal yang dibutuhkan juga dalam dunia nyata, seperti toleransi, saling menghormati, dan sikap DEWASA. Apalagi dalam forum yang Ananda ikuti ini, yang Aju asumsikan usia para anggotanya kurang lebih sepantaran Ananda, walaupun memang usia tidak menjamin kedewasaan.

Menjawab pertanyaan Ananda di atas, pertama-tama Aju sarankan Ananda melakukan "riset" dulu, apakah rasa tidak nyaman Ananda ini dirasakan juga oleh banyak anggota yang lain. Seandainya hanya Ananda, tentu Ananda perlu melakukan introspeksi, kalau perlu membahasnya dengan teman-teman seforum yang Ananda percayai.

Namun sekiranya perasaan tidak nyaman itu melanda banyak anggota lain (kemungkinan inilah kasusnya, menilik dari tulisan Ananda mengenai rerasanan para anggota setelah si Duri Dalam Daging (DDD/3D) offline), Aju setuju bahwa sebaiknya yang bersangkutan diajak berbicara baik-baik. Bagaimana caranya, Aju serahkan kepada Ananda dan teman-teman Ananda yang lain, karena kalian tentunya lebih memahami karakternya. Ada kemungkinan dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya telah meresahkan sebagian anggota forum, sehingga bisa saja dia justru berterima kasih bahwa kalian telah mengingatkannya. Hanya saja, bila yang bersangkutan kurang dewasa, resikonya adalah dia tidak bisa menerima teguran teman-temannya. Untuk itu ada beberapa kemungkinan: dia hengkang dari forum, atau dia berupaya agar yang menegur yang keluar dari forum.

Bila hal terakhir yang terjadi, pilihan ada di tangan kalian: apakah kalian akan bertahan di forum tersebut dengan menebalkan mata dan telinga terhadap si 3D, atau kalian memutuskan untuk keluar saja dari forum itu, toh kalian dapat tetap berhubungan secara pribadi dengan anggota-anggotanya.

Selamat "berjuang", Ananda. Sekiranya telah ada keputusan yang diambil, barangkali Ananda berkenan membagi hasilnya dengan para pembaca kolom ini. Siapa tahu ada yang mengalami masalah serupa!

Posted by

caranita

at

Monday, October 23, 2006

4

comments

![]()

![]()

Sebel dan Maaf

Sudah nulis panjang-panjang, diinjeksi bergelas-gelas kopi (kalau ini sih memang dasar doyan), calon isian blog hilang begitu saja, persis setelah saya mengklik "publish". Ya, salah saya juga, karena tidak menyimpan salinannya di harddisk. Salah saya juga, karena tidak sabar menunggu Blogger mengunduh tulisan saya. Tapi kalaupun ada masalah teknis di tubuh Blogger itu kan seharusnya bukan problem sayaaaa...!!!

Murka berlipat-lipat.

Tak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa kegagalan mengisi blog bisa merusak mood saya. Tapi saya tidak mau berlarut-larut di dalamnya ah. Soal kecil begini! Lagipula, walaupun bukan muslim, boleh dong saya mengikuti semangat memaafkan di Hari Raya Idul Fitri ini, terutama memaafkan Blogger yang sudah berhasil membuat saya bete.

Untuk para teman-teman yang merayakan Lebaran, saya haturkan selamat sekaligus dengan rendah hati meminta maaf sekiranya ada yang salah dari kata dan tindakan saya selama ini. Walaupun gak janji kalau tidak akan mengulangi lagi, hihihi...

Buat kawan yang menunggu postingan itu (saya tidak tulis nama maupun tautannya di sini untuk menjaga confidentiality. hihihi.. ), maafkan saya juga karena tulisannya belum ada. Ini gara-gara Blogger ke****t itu! Saya lagi mengumpulkan semangat saya ya untuk menuliskannya kembali.

Selamat berlibur semua!

Posted by

caranita

at

Sunday, October 22, 2006

4

comments

![]()

![]()

Bad Boys and Chocolate!

Bad boys are like chocolate. We know they will cause us migrain, yet we always crave for them. Though we have promised ourselves that we'll stop taking them, we always find reasons to have a single bite -- which will later be followed by more and more. In the end, when we have to struggle to button the shirt since we've gained significant kilograms or when we are in our bed, suffering from severe headache, we will only be cursing ourselves.

Posted by

caranita

at

Saturday, October 21, 2006

3

comments

![]()

![]()

The Wall of Jer-Ego

Complains on Americans paranoiac policies, from issuing numerous travel warnings to places that are way safer than Bronx in midday, to bugging all telephone lines in the country (in addition to, well, governmental buildings in other countries), are already countless. Protests have been made to no avail by foreign missions as their high rank officials are told to take off their shoes -- many times in not a very nice way -- once these important people step on the Land of the Free. Hats off to the late composer of the Stars Spangled Banner: this is indeed the home of the brave. Brave enough to face the threats of bomb explosions, lunatics firing schools, serial killers serving in religious places, and megalomaniac actors who vehemently scan all tabloids to find even the smallest column on their love lives.

Wait, are we talking about the United States or about Indonesia? I'm getting more and more confused. Either I need a lobotomy or yes, like the Ambassador always points out, the United States and Indonesia do have a lot in common. Well, well, well, ain't THAT interesting?

There I go rambling again.

Anyway, the Bush administration's plan to extend the walls along the border with Mexico has become the main issue since last year in the latter country -- raising fears on the possible drainage of incoming dollars from the migrant workers. The illegal migrant workers, to be exact. Some have even likened it to the Berlin Wall, calling the plan as "insulting".

What the Mexicans don't quite understand, to my opinion, is that the wall plan doesn't only cater security concern, in all aspects: literal, political, and economic. There is a bigger issue here, and the keyword is: China.

With Chinese made products flooding American market, its traditional influence in Asia now stretching to other areas, its warfare getting more and more modernized, the US is watching over the Dragon state cautiously. It's not just about factual or potential threats. It's actually the EGO thing.

You see, by the time the walls along all US borderlines are completed, the US will have the longest wall ever: 12,032 km -- exceeding the Great Walls which goes as far as 6,232 km. Some may argue about the incorrect statistics: both countries' border total length is only 3,141 km. Try to add the length of US-Canadian border and you'll get the above number.

But the US doesn't have problem with Canada, right?

Indeed, not at the moment. But problem could always be created, especially when the Mexicans will try to enter US territory through Canada.

And don't forget, the main objective here is DEFEATING CHINA. The US's "Great Wall" will finally replace China's as one of the World's Wonders, hehehhe...

For the sake of our own national interest (read: Indonesia and its citizens' interest), we should support this policy. The Mexicans and other Latinos claim that they have become the pillar of US' economy and think that they are indispensible. Ayayayay.. Amigos, I have news for you: millions of future migrants from Asia and Eastern Europe are READY to plunge into the Land of Foreigners. And certainly they are more than happy to speak English rather than demanding that their native language be officially recognized!

Pic is taken from the Prickly City comic strips.

Posted by

caranita

at

Wednesday, October 18, 2006

5

comments

![]()

![]()

Bahasa Indonesia as a UN official language?

Yes, why not?

And I am proposing this as a means to promote moderate Islam - to everyone's benefit.

Prior to the execution of Tibo, Riwu and da Silva, the telephones in my division rang inexhaustedly. The callers questioned, begged, cursed, gave sermons -- different ways and expresions for one purpose: that the execution be stopped, and the three defendants be given amnesty. One conversation, though, still left an impression on me. That is when I tried to explain the difference between "Islam in Indonesia" and "the radical Islam."

"You may see that those 'stereotypes' about a Muslim society don't apply in Indonesia," I answered him. "For instance, we already had a female President, the largest Buddhist temple in the world, and more Christian holidays than in the United States!"

I can't remember other things that I told him, but obviously he was so taken that he asked: "Why don't the moderate Indonesian Muslims speak out?". To which I replied, "They did. Only they were not quoted by the American media!"

He agreed that it is indeed one of the core problems: the lack of media attention to the voice of the moderate majority.

I was reminded to the dialogue when I read this article, written by a Reuter's correspondent, and later another article published in The Jakarta Post, by an Indonesian Muslim scholar. Both underline the need of the moderate Muslim population in Southeast Asia (Indonesia in particular) spreading out their progressive approach in translating the Islamic teachings into daily life. This will have dual advantages: the changing perspective AND attitude towards the Muslim society, and the catalyst for moderacy AND democracy in the more "conservative" Muslim nations.

Unfortunately, as Jonathan Lyons captions, there is this language barrier: many of the moderacy proponents don't speak English. Let alone WRITE in English, in proper grammar.

While an abundance of sources to improve English fluency are available everywhere, including here *hi Edsye!*, perhaps another thing that we can do at the same time is proposing Bahasa Indonesia as a UN official language.

This way, while we expedite the process of spreading the moderate views on Islamic teachings embraced by the people in the Malay-speaking zone of Southeast Asia, we will also get more gains, such as:

1. Less time for our delegation's preparations in UN-related conferences and meetings -- we won't have to translate policy documents!;

2. We don't have to worry about our president's (or other high dignitary's) pronounciation when he/she is delivering his/her speech;

3. Pride, folks, pride!

4. Etcetera (I can't think of one, now *confession mode on*).

But of course, there is the not-so alluring prospect of having Bahasa Indonesia as a UN official language, like, we will probably not be able to say something nasty on their face (or, worse, on their back), as more and more people are learning Bahasa Indonesia. When a TV station airs a scene in which a group of people shouting insults, or insensible action plans ("Sweep out all Westerners from our country!", "Kill the infidels!"), we can't say that, "Well, they are not really happy about a situation here, but they are understanding..."

And there will be more parliament members getting disturbed when they visit a country and Bahasa Indonesia is not even recognized by their counterparts (or whomever they meet there) -- and demand that the respective country's government do something to increase the usage of Bahasa Indonesia in that country. After all, Bahasa Indonesia IS an international language, right?

Now that we come to that point, I guess it's not a brilliant idea after all. Let's just send the moderates to English courses, and the radicals to obedient schools.

Posted by

caranita

at

Friday, October 06, 2006

13

comments

![]()

![]()

A Call in Silence

It was only a few months ago when we last spoke on the phone for almost four hours, rambling about anything from office affairs to current issues to "Munich". The next day: walking down the street, holding hands, small talks -- I can't even remember what we were chatting about, since it was the kiss that made the day.

The kiss.

Feeling your lips softly touching mine, the five seconds of bliss and passion and warmth. It was brief, yes. Yet the memory left a trail of joy, until a shocking scene brought it down. It was my fault, I think, letting it ruin that tiny corner of my heart. I should've built a fortress at the first place, knowing how vulnerable I was when it came to you.

Yes, time finally did heal the pain.

But in a way it also snatched our friendship.

Why? Why can't I call you at lunch time, or grab you for a cup of capuccino, like we used to do? Why can't I ring you at nights, hearing your stories, debating your ideas (oh, you are so stubborn! heheh..), gossipping our friends? Why can't I ask you to go to a movie without second thought? Why can't we plan a trip together again?

I guess I should cast aside the pride, eh? The fear of rejection has become my biggest enemy. It pulled me away from you. From a good companion.

But... but will you also take my hand? I'm still a bit worried that you will stand still there and I will be left here, feeling denied. I am not that strong, not yet. Somehow, though, I feel like you are looking at me from the distance, calling me in silence.

Posted by

caranita

at

Friday, September 29, 2006

6

comments

![]()

![]()

Sucks!

I'm at the point of hating my work's requirement and actually thinking of leaving it.

Funny, because I love what I do, and my friends and co-workers here are gems.

But having to deal with suckers in other government agencies isn't that tempting. Constant pressures to be diplomatic at all times, especially to those who don't really deserve it, gave me nausea. When I blew up, of course it was entirely my fault, as I should've known how to deliver the message properly. For not being able to do that, I'll probably end up getting sacked. Haha.

Perhaps my resignation will do good for both sides. After all, there's not much that I've contributed to my office, right?

I'm not ready to make nice

I'm not ready to back down

'Cause I'm mad as hell,

And I don't have time to go round and round and round

It's too late to make it right

I probably wouldn't if I could

'Cause I'm mad as hell

Can't bring myself to do what it is you think I should

(Not Ready to Make Nice - Dixie Chicks)

Better start looking for a rich dude! :p

Posted by

caranita

at

Wednesday, September 27, 2006

10

comments

![]()

![]()

Sakratul Maut

Apakah yang kalian pikirkan, tahu beberapa saat lagi kalian akan meregang nyawa? Menghadapi gulita setelah peluru merobek jantung kalian? Hanya dapat melihat orang-orang yang kalian cintai dari kejauhan, tanpa dapat berbicara dan menyentuh mereka? Menyadari bahwa banyak impian yang tak akan pernah terwujudkan?

Apakah yang kalian rasakan ketika mendengar bahwa sebuah ritual untuk menghantar kepergian kalian pun tidak diijinkan? Bahwa tubuh kalian yang telah membeku tanpa roh, tangan-tangan kalian yang tidak lagi dapat bergerak, seolah-olah masih harus menjalani hukuman tambahan?

Membaca eksekusi Fabianus Tibo, Marinus Riwu, dan Dominggus da Silva, tak urung tenggorokan saya tercekat, mata terasa panas. Rasanya berita itu menjadi puncak dari kehebohan dua hari ini, ketika telepon tak henti-hentinya berdering di kantor kami, dan hampir semuanya bernada serupa: memohon, menghimbau, mendesak agar hukuman mati atas ketiga tertuduh kasus Poso ditinjau ulang, penyelidikan dibuka kembali, dan pelaku sebenarnya ditangkap. Sebagian besar juga memperoleh informasi yang bias: bahwa proses peradilan tidak pernah dilakukan atas ketiga orang tersebut dan bahwa hanya mereka yang dihukum dan tersangka lain yang berbeda agama memperoleh amnesti sementara mereka tidak.

Jawaban saya sudah pasti standar juga. Bersama-sama mereka, sejumlah besar orang yang dicurigai terlibat kerusuhan juga diadili dalam sebuah pengadilan terbuka; mereka diberi kesempatan untuk membela perkaranya di berbagai jenjang pengadilan; semua bukti dan saksi memberatkan mereka. Jawaban itu saya berikan dengan gaya berbeda-beda, mulai dari lemah lembut dan sabar, sampai tak perduli karena saya sudah agak capek dengan berbagai kesibukan yang mendera. Wakil Presiden Anda kan akan ke sini! Kalau pihak di seberang terus menekankan mosi tidak percayanya, biasanya saya akan tutup dengan kalimat: "Kalau Anda tidak bisa menerima penjelasan kami, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi akan saya sampaikan keprihatinan Anda ke pusat."

Tentu saja kami akan melaporkannya, tanpa berharap bahwa apa yang kami sampaikan akan mendapat tanggapan. Seperti sering terjadi. Apalagi proses eksekusi sudah berlangsung.

Terus terang, saya ingin meyakini bahwa apa yang saya katakan sejalan dengan faktanya. Namun berbagai "fakta" yang dibeberkan di media massa justru menimbulkan dilema bagi saya, karena saya kemudian mempertanyakan kebenaran skenario keterlibatan ketiganya, meskipun selaku keparat pemerintah saya harus menegaskan kebijakan pemerintah kita -- yang sungguh-sungguh, dalam hal ini, saya ragukan.

Reasonable doubts. "Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah."

Barangkali ketiganya memang terlibat dalam peristiwa mengerikan itu. Barangkali mereka hanya kambing hitam. Sampai kebenaran terungkap, ketidakpuasan -- baik yang nyata diperlihatkan maupun yang terpendam -- hanya akan terakumulasi seperti bola salju yang bergulir turun dan membesar.

Dan saya khawatir, bahwa berbagai contoh kejadian lalu yang tidak pernah tuntas sampai kini -- mulai dari Supersemar, Peristiwa Tanjung Priok, kerusuhan Semanggi -- seperti jadi "contoh" yang menenteramkan para otak bahwa yang satu ini toh lama kelamaan akan lenyap juga. Mereka yang pergi adalah tumbal "kestabilan".

Apapun itu, "adil" tidak akan pernah universal. Karenanya, dengan berat hati sekalipun, saya kira saya harus mengamini Gandhi dengan bilang bahwa kalau semua mata harus diganti mata, maka seluruh dunia akan jadi buta. Pemenangnya cuma para penulis cerita silat, yang selalu menangguk keuntungan dari rangkaian dendam. Mungkin memaafkan harus lebih dari tujuh puluh kali tujuh, dan pipi kiri selalu siap disorongkan, supaya rantai itu bisa diputuskan. Aduhai sukarnya!

Posted by

caranita

at

Thursday, September 21, 2006

6

comments

![]()

![]()

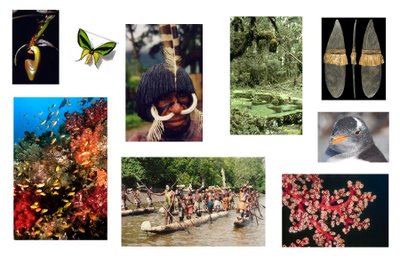

Neglecting Eden

With the latest discovery of fish, shrimp and coral species, including two new types of walking shark, researchers dub its water "Earth's richest seascape and the most biodiverse marine area in the world". And only months ago scientists in the Foja Mountain expedition found an abundant number of new species of plants and animals -- for hundreds of years have lived in tranquility, somehow been safeguarded from the greediness of "civilized" groups of Homo sapiens.

Maybe it's God's course of leaving a remnant of Eden on this part of the globe.

Adam and Eve had to surrender Eden for they had taken it for granted: their existence, their life in it, was subject to their obedience to their Creator.

We have been neglecting Eden. What do we expect?

Posted by

caranita

at

Monday, September 18, 2006

3

comments

![]()

![]()

Pathetic! (aka Entry Menyek-menyek)

These past few days, this old song has been repeated over and over again in my car's stereo and my beloved iPod. The refrain stays in my head, and I often find myself humming it -- even singing it out loud in the restroom, in front of the mirror, with ..er.. "that" expression. Usually when nobody is nearby. At times I don't even bother if a co-worker is apparently sharing the space and flashes me "that" look -- you know, curiousity, ready to spread a news around. I'd just give him/her a wicked smile.

Send me a lover

Someone to believe in

Please send me someone that I can hold

Yes, perhaps it's the time of the year again. When summer is almost ever and the sun smiles tenderly. In only a few weeks, the whole town will breeze up, the sky will be gloomy, and beautiful, colorful trees will indulge our eyes, embracing us with serenity.

And there is an emptiness inside. Of that feeling.

It's not just the physical proximity, having someone's arm around me and mine around him, hearing his heartbeat when I lay my head on his chest, seeking warmth from his body. Or walking through the falling leaves, holding hands, laughing, and exchanging kisses and quick pecks.

Neither is it about listening to a voice a thousand miles apart, blurting sweet words and affections and promises. Reading sentences of love on my tiny cellular phone or the computer's monitor which makes me smile and blush and my eyes dreamy.

It's the sense of belonging, closeness, missing. They're nowhere now. It doesn't hurt, but it is saddening.

Send me a lover

A new beginning

Someone to take away the cold

And give me back what I've been missing

All the love that lays and waits inside your heart

Except, "you" is a blank line.

Posted by

caranita

at

Sunday, September 10, 2006

13

comments

![]()

![]()

Kakaaaak...!!!

Saya agak syok waktu tahu Eda keren ini memberikan panggilan kesayangan untuk anjing-anjingnya. Coba ya, ada "Noel" untuk Lionel, atau "Mister Ty" untuk Tigger, dan entah apalah lagi (kalau tidak salah tercatat sedikitnya lima panggilan!). Seharusnya saya tidak perlu setakjub itu ya, lah adik saya memanggil salah satu anjing kami "Bevie", singkatan dari "Beverly" -- haduhaduhaduh! Saya sendiri tidak terpikirkan untuk memberikan nama pendek bagi hewan-hewan peliharaan. Kadang-kadang kucing saya pun hanya saya panggil "Pus", paling keren juga "Pusye". Pokoknya tidak kreatiflah!

Tapi obrolan maya soal nama kecil itu entah kenapa mengingatkan saya pada anak-anak lucu di kantor saya. Kebetulan mayoritas teman sejawat saya adalah orang tua muda dengan anak-anak berumur antara dua sampai sembilan tahun. Kami kerap mengadakan acara bersama, entah piknik, entah ke outlet-outlet raksasa di luar kota, atau mengunjungi museum/ taman hiburan/ de-es-be.

Dalam situasi demikian, jamak melihat "kehebohan" yang sering menyertai acara-acara tersebut. Mulai dari anak-anak yang berlari ke sana kemari, menangis, berebut mainan, menumpahkan makanan dan minuman... serta tentunya para orang tua yang berseliweran atau berseru-seru memanggil atau menegur putera-puterinya. (Belum lagi para "oom" dan "tante" yang ikut mengejar-ejar mereka, hehehe...).

Nah, begitu terjadi panggil-memanggil, yang terdengar adalah seruan-seruan seperti:

"Abang, sini! Jangan terlalu dekat ke air, nanti kamu jatuh!"

"Kakak, coba pegang Adek dulu. Mama mau ke mobil ambil minuman."

"Adeeeeek.. kamu di mana? Aduh, nanti kotor roknya!"

Pokoknya langsung banyak "kakak", "abang", "mas", "adik", dan itulah panggilan yang digunakan walaupun masing-masing tentunya sudah punya nama sendiri. Mendadak semua punya nama yang sama, dan tidak ada yang bisa menyalahkan kalau anak-anak ada yang jadi bingung atau malah cuek sama sekali.

Penggunaan "gelar" atau "status keluarga" untuk memanggil seorang anak memang sangat umum di keluarga Indonesia, mungkin juga di Asia (belum saya cek sih ke teman-teman dari negara Asia lain), dan kaitannya mungkin erat dengan pembiasaan menerima tanggung jawab sosial selaku anggota keluarga. Sebutan "Kakak/Abang/Mbak/Mas/Teteh/Aa/dsb." yang pada umumnya identik dengan kelahiran pertama (walaupun sering juga panggilan "mas" atau "mbak" diberikan tanpa memperhatikan urutan kelahiran yang bersangkutan) mencerminkan perilaku yang diharapkan dari yang bersangkutan: kepemimpinan, sifat melindungi dan membela; serta hak-hak yang diperoleh: pakaian pertama, mainan pertama, dan seterusnya. Sebaliknya, sebutan "Adik" merefleksikan kelebihlemahan, muda, perlu dilindungi -- dan sebaiknya patuh pada yang lebih tua (walau bila kebetulan "Adik" adalah anak bungsu, pemberontakannya sering dimaklumi ketimbang kalau dia anak tengah).

Hipotesis ini jelas ngawur-ngawuran, tapi kayaknya cukup sesuai diterapkan di saya. Saya dan adik satu-satunya tumbuh dengan kebiasaan saling memanggil nama, tanpa menggunakan embel-embel "Kakak" atau "Adik", kecuali sebutan "Butet" yang hampir selalu dipakai semua anak perempuan keluarga Batak. Karena itu, barangkali, rasa tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan saya agak minim, dan adik perempuan saya lebih perkasa dari kakaknya, hihihi...

Omong-omong, yang lebih mengagetkan saya adalah panggilan "Adek" untuk seekor anjing! Coba ya, selucu-lucunya puuuuunnn....

Posted by

caranita

at

Tuesday, September 05, 2006

20

comments

![]()

![]()

Katakan dengan Friendster

Saya memang suka iseng, ingin tahu urusan orang. Apalagi yang dibeberkan di publik, lewat jalur cyber, misalnya. Buat saya, kalau sudah digelar di ruang maya terbuka, tentunya yang bersangkutan tidak merasa keberatan urusan pribadinya diintip.

Bermula dari foto orang berciuman. Ya, sepasang dewasa muda Indonesia, berciuman. Sudah banyak foto semacam itu dipasang di Friendster? Memang. Yang lebih juga banyak kok. Tapi tetap saja menarik perhatian toh?

Karena pihak-pihak yang menjadi obyek foto ("subyek" mungkin lebih tepat yah) juga tidak membatasi akses ke profil Friendster-nya, jadilah saya menikmati 50 (betul, lima puluh) gambar yang mereka terakan di masing-masing account mereka. Selain foto-foto, komentar yang ditulis dengan cukup berani (berani ukuran saya dong!) untuk masing-masing foto membuat saya malah mengikuti perkembangan hubungan mereka selanjutnya. Persisnya: tiap kali membuka halaman Friendster saya sendiri, saya pasti masuk ke halaman mereka juga. Mencari-cari kalau ada foto dan komentar baru, atau testimonial baru. Walau mata saya hampir kelilipan membaca rangkaian kalimat singkat dengan campuran huruf besar dan kecil khas ABG. Kurang mau tahu bagaimana lagi, coba! Apalagi cara kedua anak muda itu membuat profil dan mengatur foto-foto mereka sangat merangsang imajinasi saya, hehehe...

Setelah beberapa lama rupanya hubungan mereka memburuk, tampak dari pesan-pesan yang ditulis melalui testimonial. Mula-mula dengan nada marah, kemudian dengan manis. (Tapi mengherankan juga ya, yang bernada marah itu kok dimuat?). Diikuti dengan perubahan status: dari "married" ke "it's complicated" atau "single".

(Hm, sampai sekarang saya masih belum memahami filosofi penggunaan status "married" kalau sebenarnya belum. Kan ada pilihan "in a relationship"? Belum lagi menggunakan panggilan "papa"-"mama"... aduuuhhhhhh!)

Lucunya, setelah perubahan status itu masing-masing masih mengirimkan testimonial, yang menurut saya bisa diberikan langsung kepada yang bersangkutan lewat SMS. Kenapa harus diberitahukan ke publik juga sih?

Jadi ternyata, walaupun senang mengikuti kisah mereka, kedua anak muda sudah berhasil membuat saya puyeng.

Kalau dilihat dari substansi maupun tatanan terbaru profil Friendster mereka, mereka sudah benar-benar putus. Dengan pahit, tampaknya. Seperti tercermin dari shoutout mereka.

Friendster memang sering menjadi media penyampaian pesan, baik bagi jejaring teman maupun bagi seorang khusus. Baca saja isian shoutout, atau "Who I Want To Meet", yang kadang-kadang -- kalau dilihat kalimatnya -- lebih tepat disebut "Who I Don't Want to Meet".

Saya ingat, waktu masih ber-PJJ (mengikuti istilahnya Okke), saya kerap menegur sang (mantan) pacar jauh itu kalau dia terkesan terlalu menyentil seseorang lewat halaman Friendsternya. Saya pikir tidak ada gunanya, malah bisa-bisa itu dianggap tahap awal pembunuhan karakter, hehehhee.. *iya, iya, ini memang berlebihan!* Malah buat saya yang seperti itu kok agak terlalu - eh - kekanak-kanakan untuk umur kami, hehehe... Untung biasanya yang ditegur mau dan langsung mengkoreksi tulisannya.

Sebenarnya tulisan ini tidak sekedar untuk menyampaikan bahwa dari Friendster kita selalu bisa menemukan hal-hal menarik tentang orang lain. Tapi juga memperlihatkan bagaimana suka ingin tahunya saya, usilnya saya, dan bagaimana tingginya daya khayal saya, hehehhee... Pengalaman lalu sudah membuktikan hal itu kok! :)

Posted by

caranita

at

Wednesday, August 30, 2006

6

comments

![]()

![]()

A planet or not a planet, that is the question

It may sound ridiculous, but I'm actually sad that

But even the astronomers disagree on whether "downgrading"

In short, the options would be whether we will lose a member, or have additional new members.

Despite my grief for 'losing'

I just wonder: what if some creatures in other galaxy -- say the Andromeda -- decide that

Well, should such above scenario occur, perhaps the conflicting countries will finally unite to keep

Peace, in the end, will prevail on Planet Earth.

And comes the era of Inter-Galactical War.

But at least there is a chance for a peace on Earth. Er... no?

PS:My source for this particular post, which will provide more details about the story of Pluto, could be found here.

Posted by

caranita

at

Friday, August 25, 2006

4

comments

![]()

![]()

Catatan (Terlambat) untuk Ulang Tahun: Kerja Sama

Untunglah negara kita dan kantor saya ulang tahunnya berdekatan, sehingga kalau tahu-tahu saya kesambet ingin membuat catatan singkat (walaupun terlambat) yang terkait, bisa dilakukan sekaligus!... Tentunya kalau saya mau!

Saya baru saja mencetuskan ke Jeng ini bahwa mereka yang tidak merdeka di Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia adalah para panitia Peringatan Hari Kemerdekaan. Ya termasuk saya hehehe... Saya tidak perlu berpanjang lebar soal itu, nanti isinya keluh kesah semua. Dan sudah cukup keluh kesah yang tidak penting di negeri ini. Apalagi kalau cuma menambah beban mental dan kepala puyeng, yang hanya akan menaikkan peringkat sinetron dengan skenario ngawur dan tidak masuk akal!

Yang mau saya bilang tadinya adalah: saya tidak sempat membuat catatan yang sifatnya refleksi atau apalah yang hebat-hebat sehubungan dengan peringatan deklarasi kemerdekaan kita, karena waktu tersita cukup banyak oleh berbagai acara di sini. (Rasanya kok ada tuntutan "moral" karena status selaku keparat pemerintah itu ya, hehehe...). Tapi untungnya masih sempat -- tepatnya: disempat-sempatkan -- untuk berkeliling ke blog-blog lain.

Dan sejuknya hati saya membaca tulisan-tulisan seperti ini dan ini. Lebih senang lagi membaca komentar-komentar terhadap kedua blogpost, yang rata-rata mengamini bahwa perbaikan negeri kita harus segera dimulai dari diri sendiri, dan STOP MENCACI (melulu).

Jangan salah, saya bukannya menolak kritikan. Yah, walaupun sejujurnya, siapa sih yang benar-benar senang dikritik? Tapi sentilan memang harus ada untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang saya -- dan teman-teman sesama "keparat" -- lakukan masih berada di jalur yang semestinya. Hehehe... kalimat ini pasti terasa ironis di tengah-tengah tudingan (dan kondisi) bahwa yang namanya birokrasi dan keparat pemerintah itu ya.. benar-benar "KEPARAT!" (ps: sengaja menggunakan huruf kapital dan tanda seru, untuk menambah efek dramatis).

Namun di pihak lain, boleh dong saya berlega hati bahwa kemajuan negara ini dipandang sebagai tanggung jawab BERSAMA, tidak sekedar sekelompok orang yang punya NIP dan terdaftar di BKN. Bahwa ikut turun tangan langsung, sumbang pikiran dan TENAGA, adalah kontribusi penting dalam upaya perbaikan yang hasilnya toh akan dinikmati bersama juga. Memang, kalau mau menggunakan pendekatan pars pro toto yang paling digemari di Indonesia, bisa saja dengan seenaknya saya bilang: "Ah, dasar orang Indonesia memang bangsa pemikir. Lebih suka menyumbangkan pikiran daripada tenaga (alias aktivitas aktual)." Padahal saya tahu banyak yang benar-benar terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan harkat hidup mereka yang kurang mampu. Dan dengan bilang begitu, saya sama saja dengan pihak-pihak yang selalu bicara soal kebrengsekan pemerintah secara umum dan menutup mata terhadap "oknum-oknum" (duh, sudah lama sekali tidak memakai istilah ini ya) di dalamnya yang benar-benar memiliki dan menerapkan idealismenya.

Lalu apa kaitannya dengan HUT instansi saya?

Kaitannya terletak pada penilaian mengenai kinerja instansi saya seperti yang bisa dibaca pada artikel ini. Sekali lagi, jangan salah, pendapat apapun dalam hal itu tentunya perlu benar-benar diperhatikan untuk berbenah diri. Tapi ada saja yang terkesan memberikan komentar seenaknya. Buat saya lucu juga bahwa tokoh dalam artikel tadi membuat penilaian kinerja Deplu berdasarkan, antara lain, bagaimana Deplu "melawan propaganda pencitraan Negara Barat yang melihat berbagai ormas Islam yang diberi label sebagai teroris".

Dengan segala hormat, saya kira sewajarnya setiap lembaga milik pemerintah yang berdiri di atas semua golongan bekerja tidak semata-mata untuk kepentingan satu kelompok tertentu, baik mayoritas maupun minoritas. Yang diperjuangkan lembaga pemerintah, apalagi di forum internasional, adalah kepentingan negara (baca: negara = pemerintah + rakyat, BUKAN hanya pemerintah). Sehingga barangkali lebih tepat kalau uraian bapak pakar tadi ditambahkan kalimat, "... karena asosiasi 'terorisme' dengan 'Islam' hanya akan merugikan kepentingan negara kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam konteks hubungan dengan negara lain."

Nah, sekiranya kita menggunakan proposisi bapak pakar kita itu tentang pencitraan yang diinginkan untuk Islam (seperti: "Islam dan demokrasi dapat berjalan seiring"), maka segala usaha yang dilakukan Deplu untuk membentuk citra tersebut selayaknyalah didukung oleh contoh-contoh konkrit dan faktual dari negeri sendiri. Misalnya, pluralisme, keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda tanpa harus tergoyahkan dari imannya. Apa yang pernah dituliskan El Rony buat saya adalah contoh yang spektakuler.

Kaitan lain dengan instansi saya adalah soal "diplomasi publik" dan "track II diplomacy". Sederhananya: bagaimana unsur-unsur non korps diplomatik terlibat dalam kegiatan promosi negara. Dan dalam posting ini, unsur non korps diplomatik tentunya masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri, khususnya di negara tempat saya tinggal.

Hampir dua tahun saya berada di negara ini, dengan komunitas Indonesia di wilayah akreditasi kantor saya yang cukup vokal. Sebagian di antara mereka bahkan membentuk "KBRI Watch" yang gaungnya sampai ke Jakarta dan punya pengaruh pada proses pengambilan keputusan di pusat!

Lepas dari berbagai kritik maupun masukan yang mereka berikan, ada satu hal yang menarik buat saya: banyak yang masih "tergantung" pada KBRI. Ingin mengadakan suatu kegiatan tapi tidak punya dana? Minta saja ke KBRI. Mau pinjam alat atau ruangan? Hubungi KBRI. Sedang ada program dan butuh bantuan tenaga? Pimpinan KBRI akan menugaskan staf-stafnya untuk membantu. Dan dalam sebuah sarasehan yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, salah satu butir kesimpulan argumen para pembicara (yang notabene dari masyarakat juga) adalah: KBRI masih perlu "mengayomi" dan memberdayakan masyarakat Indonesia.

Mau tidak mau saya membandingkan dengan komunitas Indonesia yang berada di Atlanta atau Los Angeles, yang sudah boleh dikatakan mandiri. Acara-acara yang dilakukan untuk mempromosikan kebudayaan, misalnya, didanai secara mandiri oleh para anggota kelompoknya, entah melalui pengumpulan sumbangan atau sumber-sumber lain. Bahkan di Atlanta komunitas Indonesia cukup dekat dengan pemda setempat, sehingga dapat membentuk interest group, walaupun mungkin belum sampai menjadi pressure group -- tapi ini saya rasa soal waktu. Di Los Angeles, walaupun ada Konsulat Jenderal RI, masyarakatlah yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk dalam rangka Perayaan Hari Kemerdekaan. Walaupun KJRI menyumbangkan sejumlah dana (yang tidak terlalu besar) dan tenaga, tapi kebutuhan finansial lain dicukupkan dengan mencari sponsor.

Komunitas India melakukan upaya bersama untuk mendanai kegiatan lobby ke para anggota Kongres dan administrasi. Hasilnya? Kesepakatan strategic partnership antara AS dan India. Tidak seperti Indonesia yang memang sedang menjadi sasaran diplomasi publik administrasi Bush, nilai penting India tidak terletak pada peta perang global melawan "terorisme", sehingga masuknya India dalam salah satu skala prioritas kebijakan luar negeri administrasi Bush bagi saya justru prestasi tersendiri.

Di pusat pemerintahan negara adidaya ini, kita perlu masyarakat Indonesia yang cukup kuat. Kita perlu orang-orang, "oknum" yang bisa memobilisasi semua sumber daya yang tersedia untuk mendukung pemajuan kepentingan kita, di samping memberikan masukan dan.. yah, kritikan demi menjaga kinerja para keparatnya. Kapan ya?

Posted by

caranita

at

Monday, August 21, 2006

4

comments

![]()

![]()

Bukan Pekerjaan Semusim

Sudah beberapa lama ini saya agak rajin mengisi bulletin board Friendster, terutama kalau ada yang menurut saya menarik -- sesuai dengan suasana hati saya. Yang jelas saya tidak suka rangkaian pertanyaan konyol (menurut saya tentunya), yang biasanya dimulai dengan: Sekarang lagi ngapain? Aaarggghhh!!! Kalau ketemu bulletin seperti itu, langsung saja saya tinggalkan.

Dari sekian sedikit bulletin yang ikut saya pasang, ada satu pertanyaan yang sampai sekarang masih berkesan untuk saya:

Lagu apa yang membuatmu sedih?

Saya menulis jawaban saya untuk pertanyaan tersebut: "Wake Me Up When September Ends"-nya Green Day.

Hari-hari menjelang berakhirnya hubungan saya dengan seorang pria tertentu, Wake Me Up When September Ends menjadi lagu pribadi saya. Ketika berbagai pertanyaan yang tak terjawab menyelimuti menit demi menit yang saya lalui (sebenarnya sih sekarang jawabannya juga belum ada, tapi tidak berdampak lagi, hehehe..-red.) lagu Green Day ini mendramatisir situasi yang saya hadapi, seperti sariawan bekas gigitan yang tergigit lagi.

Selewat beberapa bulan masa penyesuaian status baru yang cukup melelahkan, pertemanan saya dengan pria itu memulih. Dalam artian: saya bisa berkarib dengannya tanpa menaruh berbagai harapan yang tak perlu, dan karenanya dapat menghindari gejolak emosi yang tidak penting pula.

Namun tiap kali saya mendengar Wake Me Up When September Ends, gurat kelabu masih membayangi batin saya.

Saya teringat cerita seorang teman bertahun-tahun lalu, mengenai pertengkarannya dengan sahabatnya karena sang sahabat menolak bekerja sama dengannya dalam suatu skenario yang terkait dengan pacar teman saya saat itu.

Kata teman saya, "Saya tidak ingat lagi persisnya apa yang menjadi inti kemarahan saya saat itu. Tapi saya bisa ingat sakit hati yang timbul karena sikap teman saya. Saya masih bisa merasakan sakit hati saya."

Orang boleh mengucapkan semboyan: memaafkan tapi tidak melupakan. Namun memaafkan sebenarnya berarti melupakan. Melupakan semua rasa sakit, kekecewaan, kepedihan yang diakibatkan oleh orang lain. Memaafkan tapi tidak melupakan? Bohong.

Posted by

caranita

at

Monday, August 14, 2006

7

comments

![]()

![]()

Berikan pada Kaisar hak miliknya

Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!" (Markus 12:17).

Bukan, ini bukan ulasan agamis (meskipun mengutip isi Alkitab), apalagi tentang pajak (karena bagian ini bercerita mengenai jawaban Yesus kepada golongan Saduki yang mempertanyakan pendapat Yesus tentang kewajiban orang-orang Yahudi membayar cukai kepada penguasa Roma).

Tulisan ini terkait dengan kericuhan -- ijinkan saya menyebut demikian -- setelah sebuah blog friendster kedapatan menjiplak habis-habisan tulisan seorang celeblogger, ditambah sejumlah kecil post dari beberapa blogger lain. Benar juga kata seorang komentator: blog friendster itu bisa dianggap mirror site blog beken tersebut, hehehehe...

Karena kebetulan blog ini mendapat "kehormatan" menjadi satu dari beberapa blog yang isinya dikutip total (termasuk semua komentarnya!) oleh anggota friendster yang sepertinya rupawan itu, boleh dong saya ikut angkat bicara.

Pertama-tama, soal reaksi saya ketika mengetahui hal itu.

Maaf seribu maaf, saya kok tidak bisa berang, apalagi berangasan. Saya malah takjub, kok ya ada yang mau-maunya mengutip tulisan saya yang biasa-biasa saja itu. Saya geli karena yang bersangkutan memuat semua komentar terhadap tulisan dimaksud, dengan sedikit perubahan nama untuk menyesuaikan dengan "jatidiri" yang bersangkutan.

Saya bahkan merasa sedikit tersanjung, terlebih karena menyadari saya bukan tergolong celeblogger seperti Jeng Okke *pura-pura merendahkan diri sambil berharap-harap cemas ada yang memuji, hahahhaha...*.

Di pihak lain, peristiwa ini membuat saya berpikir-pikir tentang pengakuan atas sebuah karya cipta, apapun bentuknya.

Tentu, sayapun ingin produk saya diakui.

Namun harus diakui, sulit untuk mengklaim hal tersebut di ranah publik seperti blog dan cyber-media lain. Saya sendiri sering mengambil gambar, ikon, atau tulisan dari situs lain dan menempatkannya entah di blog saya ini atau di halaman friendster saya.

Mengikuti jalan pikiran Mas Tyo (saya menolak menyebutnya paman, supaya yang bersangkutan dan tentunya saya merasa selalu muda, hahahaha...), kalau saya benar-benar berpegang pada kesahihan sebuah karya cipta, selayaknyalah saya mengikuti prosedurnya: meminta ijin kepada pemiliknya yang sah, membayar royalti jika diharuskan, dan seterusnya.

Kenyataannya toh saya memuat lirik sebuah lagu, misalnya, tanpa pernah merasa harus menyurati penciptanya. Banyak gambar saya unggah di blog ini di luar pengetahuan pemiliknya, atau setidaknya pemilik situs yang gambarnya saya comot.

Oke, mungkin itu problem saya.

Sekarang, bagaimana dengan berbagai kata-kata bijak yang diteruskan dari satu email ke email lain? Tentu kita tidak asing lagi dengan serangkaian nasihat seperti "ketika satu pintu tertutup maka pintu lain terbuka", atau cerita-cerita untuk bahan renungan yang barangkali diambil dari Chicken Soup For The Soul dan semacamnya, yang kerap beredar di beragam milis. Kalau boleh jujur, kita hampir tidak pernah mempertanyakan siapa penciptanya kan? Dalam hal ini, jangankan royalti, pengakuan pun tidak kita pedulikan.

Apa yang dilakukan Monica Wijaya memang salah dan ngawur, dan Okke berhak untuk marah karena hampir semua konten blog friendster Monica berasal dari blog sepatu merahnya. Tapi barangkali peristiwa ini bisa mendorong kita untuk memikirkan bagaimana membuat koridor-koridor yang (dianggap) penting dan memuaskan kita semua di ranah maya.

Nah, uraian ini sebenarnya tidak ditujukan pada siapa-siapa. Lebih semacam refleksi bagi diri saya sendiri. O ya, perbuatan Jeng Monica itu juga akhirnya menjadi peringatan bagi saya untuk mencantumkan link sebuah haiku yang dibuat oleh Eda Cantik dan Pintar yang saya muat di friendster saya (walaupun sebelumnya saya sudah minta ijinnya). Jadi toh saya agak berterima kasih pada Monica untuk hal itu.

Mumpung dimulai dari ayat Alkitab *halah!*, saya ingin mengakhiri tulisan ini dengan ayat lain.

Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." (Yohanes 8:7).

Sekali lagi, ini hanya refleksi diri sendiri.

Posted by

caranita

at

Tuesday, August 08, 2006

8

comments

![]()

![]()

Buat Rey

Duh, akhirnya kamu benar-benar pulang juga ya.

Waktu saya dengar bahwa kamu sudah menerima pemanggilan secara resmi beberapa bulan lalu (yang kamu sampaikan ke saya via telepon disertai embel-embel: "Aku mau kamu tahu dari aku..") saya sempat terhenyak. Dan menghitung-hitung lama waktu yang tersisa untuk bersama-sama mewujudkan berbagai rencana dan impian kita. Kursus dansa. Perjalanan ke Alaska. Piknik ke taman hiburan dengan berbagai wahana atraksi yang mendebarkan jantung. (Pssst.. kamu suka ya! Padahal - walaupun badan saya besar begini - saya takut pada ketinggian loh!).

Ternyata toh, sampai ketika saya memandang punggungmu yang menjauh menuju tempat burung besi raksasa yang akan membawamu kembali ke rumah, di antara orang-orang yang kamu cintai, tidak satu pun hal itu yang terlaksana.

Tapi saya bersyukur, bahwa dalam beberapa bulan ini saya diberi kesempatan untuk mengenalmu lebih dekat. Saya menemukan bahwa kamu adalah pribadi yang sangat hangat, penuh perhatian, dengan rasa humor tinggi yang mungkin sulit dilihat mereka yang baru pertama kali bertukar sapa denganmu.

Saya juga senang bahwa dalam bulan-bulan terakhir tugasmu di sini, banyak hal yang membahagiakanmu (walaupun diselingi semua kegiatan membungkus barang, menyelesaikan pekerjaan kantor dan tetek-bengek lain yang menyebalkan dan tidak terlalu tetek-bengek). Dan betapa tenteram saya menyaksikan wajahmu yang biasa teduh menenangkan, menjadi bersinar oleh refleksi rasa yang menguasai dirimu.

Walaupun banyak teman-teman kita di sekitar yang lain, Rey, tetap saja ada kekosongan yang belum terisi. Ah, kamu akan tetap menjadi bagian hidup saya. Juga semua hal yang telah kita lakukan bareng: melangkah ke kedai kopi waralaba tiap sore dan memesan hal yang sama (sampai yang melayani kita di sana sudah hapal!), kadang hanya sepesinggahan, kadang kita menghabiskan sejam lebih sambil bercakap-cakap; pesiar ke Shennandoah, menikmati pemandangan daun-daun musim gugur beragam warna, sambil berpikir bagaimana membuat alasan yang masuk akal mengenai kenapa saat itu -- Lebaran hari pertama! -- kita tidak berkunjung ke rumah atasan kita; memasuki setiap toko Ann Taylor yang tampak oleh kita; berlatih di pusat kebugaran gedung apartemen kita dan bersama-sama menghitung setiap masukan maupun keluaran kalori dari tubuh kita (yang hanya bertahan dua minggu karena kita selalu menemukan alasan untuk makan enak)... terlalu banyak untuk diingat satu persatu.

Saya yakin di manapun kamu berada, kamu akan selalu membawa keteduhan itu, yang memancar keluar dari kecantikan batinmu. Saya pasti memanjatkan doa untukmu, sebagaimana saya tahu kamu melakukannya juga untuk saya dan semua orang yang kamu kenal.

Dan saya tidak akan mengucapkan selamat jalan. Sampai ketemu lagi, Rey.

Posted by

caranita

at

Wednesday, August 02, 2006

3

comments

![]()

![]()

The Big Four

Though it may sound like one of Madame Christie's book title, it's actually the estafet stick I got from Silverlines. (Pssst.. I have to confess, I've been longing for somebody to tag me this, hehehe... so thank you, gal!)

Four jobs I've had:

1. Document translator (when I was at uni! But I could only earn enough money to buy a cloth or two, or have McDonald's burgers or chickens for the whole month, hehehe..).

2. Stock market analyst (hahahaha... it sounds cool but in reality it sucks! At least it sucked me!).

3. Marketing executive in a shipping company.

4. Civil servant.

Four movies I could watch over and over:

1. Legally Blonde!

2. Garfield: The Movie

3. Stand by Me (this one always manages to make me sobbing - a very rare case!)

4. Lilo and Stitch.

Judging from my favorite flicks above, one may question my mental capacity :p.

Four places I have lived in:

1. Jakarta.

2. Surabaya, of course (I practically grew up there, I call it my hometown).

3. Manado.

4. Washington, D.C.

I spent my first three years of life in Ambon, so I've actually lived in 5 different cities.

Four TV shows I love or loved:

1. Jay Leno's late show.

2. Conan O'Brien's late show.

3. The Grey's Anatomy.

4. Bajaj Bajuri (it's local Indonesian, it doesn't exist anymore, it's HIP!).

Four places I have been on vacation:

1. Bali.

2. Yogyakarta.

3. Philadelphia.

4. New York.

Four favorite dishes:

1. Nasi goreng ikan asin.

2. Soto ayam Ambengan.

3. Indomie goreng!

4. Almost any Italian course.

Four websites I visit daily (What? Not including emails?):

1. My blog.

2. My Friendster page.

3. My office's website

4. Detikcom (for the news AND the gossips :p).

Four places I would rather be right now:

1. Home (with its comfy couch).

2. Macchu Picchu (dreaming, dreaming...).

3. Rome (yes, meeting a very dear friend there...).

4. Anywhere, as long as I'm with my sister.

Four bloggers I'm tagging:

1. Apey.

2. Sondi.

3. Eda Nana.

4. Mita.

Okol and Silverlines: see? I've done your homework! :)

Posted by

caranita

at

Monday, July 24, 2006

4

comments

![]()

![]()

Biro Jodoh Anonymous (2)

Bila akhirnya saya setuju menggelar kopi darat dengan pihak-pihak tertentu yang muncul dari "aktivitas sosial" orang tua saya itu, biasanya karena faktor-faktor berikut:

1. Yang bersangkutan mempunyai suara bariton keren ala penyiar radio, membuat saya mengkhayalkan penampilan yang bersangkutan (biasanya sih penampilan model pria, hahaha...).

2. Yang bersangkutan enak diajak ngobrol dan selalu nyambung.

3. Yang bersangkutan memiliki keahlian merayu namun tidak gombal, dan saya sedang desperate, perlu teman jalan.

Ingat nasihat agar jangan menilai buku dari sampulnya? Nah, pengalaman kopi darat saya sedikit banyak membuktikan kebenaran advis tersebut. Kalau wajah dan penampilan tidak menentukan segalanya, apalagi SUARA.

Pria #1

Suaranya keren, berat, topik yang diangkat sangat menarik dan kalimat-kalimatnya teratur tapi tidak membosankan sama sekali. Dia jelas orang yang pintar memancing pembicaraan. Telepon perkenalan pertama berakhir sejam kemudian dan meninggalkan senyum di bibir saya, serta harapan agar dia menelepon kembali.

Telepon kedua, ketiga, dan keempat yang semuanya minimal berlangsung sejam, membuat saya setuju dia main ke rumah. Saya berdebar-debar menunggu pertemuan pertama kami, dan bingung mencari busana yang pas.

Dan ternyata penampilannya tidak seperti bayangan saya. Dia memang tinggi, jauh lebih tinggi dari saya, tapi sampai di sana. Yang lain-lainnya... yah, pendek kata dia tidak seperti Christian Sugianto lah, hehehehe...

Toh saya sangat menikmati waktu-waktu bersamanya, terutama obrolan kami yang selalu nyambung. Kami pergi keluar beberapa kali, masih berbicara di telepon berjam-jam. Saya tidak ingat siapa yang memulai, tapi entah kenapa setelah beberapa saat intensitas kontak kami menurun drastis. Sejak berangkat ke DC saya tidak pernah memperoleh kabar darinya lagi, walaupun masih sekali-sekali berkirim-kiriman email dengan sepupunya, yang kebetulan saya kenal. Herannya, saya juga tidak beminat menanyakan kabarnya!

Pria #2

Suaranya tidak sekeren Pria #1, tapi enak diajak mengobrol. Kesan saya: pintar, idealis, tidak pongah, humoris. Tipe-tipe orang yang bisa mengikat perhatian saya. Sebagaimana dengan Pria #1, akhirnya saya setuju bertemu dengannya, kali ini di sebuah pusat perbelanjaan.

Terlepas dari fisiknya -- yang, sekali lagi, tidak seperti model -- hal yang membuat minat saya menurun adalah: dia datang sambil mengenakan seragam instansinya. Waduh, saya akui, saya benar-benar picik dalam hal ini. Apa yang saya harapkan, lah kita janjian makan siang bersama kok. Masak dia harus ganti baju dulu sebelum ketemu saya?

Tapi saya orang yang selalu berusaha memberikan "kesempatan kedua". Lagipula saya benar-benar lapar waktu itu, sehingga saya kira saya bisa memusatkan perhatian saya pada makanan, hehehe...

Untunglah Pria #2 ini sesupel gaya bicaranya di telepon, sampai saya hampir tidak sadar bahwa saya harus kembali ke kantor. Saya mengagumi idealismenya dan gagasan-gagasannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di instansinya, yang menurut saya tepat, realistis, dan praktis.

Pria #2 jelas-jelas menaruh perhatian pada saya *ehm*, dengan cara yang menurut saya cukup elegan. Dia rajin mengingatkan saya untuk tidak lupa makan siang melalui sms, tapi tidak menelepon terlalu sering, paling-paling dua atau tiga hari sekali. Itupun tidak pernah terlalu lama, dan ketika saya mulai menanggapi ceritanya dengan nada malas-malasan dia segera mengakhiri teleponnya.

Sekali dia meminta saya menemaninya ke pesta perkawinan anak teman kantornya. Saya sempat ragu sebelum menyetujui permintaannya. Saya kemudian agak menyesali hal tersebut, karena di sana banyak pria muda ganteng bertebaran! Pemandangannya memang menyegarkan, tapi Pria #2 membuntuti saya terus, berkata-kata dengan suara pelan sampai saya harus mendekatkan kepala untuk mendengarnya, hehehe.. Walaupun dalam hati menggerutu tapi saya harus menghormatinya dong, sebagai 'teman kencan' saya malam itu. Sialnya lagi, saya bertemu dengan seorang sepupu saya, yang kebetulan teman dekat pengantin pria! (Untunglah dalam pertemuan-pertemuan keluarga setelah itu, sepupu saya tidak pernah menyebut-nyebut Pria #2, setidaknya di depan anggota keluarga besar kami yang lain).

Pria #2 memang orang yang sangat baik. Saya cukup terharu ketika ia memberikan saya buku "Sayap-Sayap Patah"-nya Kahlil Gibran untuk hadiah Hari Valentine. (Topik ini kemudian menjadi pokok olok-olokan adik saya selama dua minggu sesudahnya :p). Sayangnya saya kok tidak bisa menumbuhkan perasaan lebih dari teman kepadanya.

Pria #3

Pria #3 anak teman ayah saya, tapi dulu-dulunya ayah saya tidak pernah terpikir untuk menjadikan salah seorang temannya sebagai calon besan, hihihihi... Saya terus terang tidak ingat bagaimana tahu-tahu ayah saya memunculkan namanya. Dan saya yakin ayah saya juga tidak tahu, hihihi..

Pria ini cukup enak diajak bicara dan teman jalan yang menyenangkan. Kami keluar beberapa kali, dan hampir selalu pulang larut, untuk kemudian menyambung obrolan di teras rumah saya yang tidak berpagar itu. (Disaksikan satpam kompleks yang lalu lalang.. hayah!).